▼田んぼの学校– category –

-

田んぼの学校2023年8月度(実施報告)

2023年8月20日(日)9:30~12:00 天気:晴れ テーマ:小川の生きもの探し 参加者:11... -

田んぼの学校2023年7月度(実施報告)

2023年7月16日(日)9:30~11:30 天気:晴れ テーマ:小川の生きもの探し 参加者: ... -

田んぼの学校2023年6月度(実施報告)

2023年6月18日(日)9:30~11:30 天気:晴れ テーマ:初夏のビオトープ 参加者: 17... -

田んぼの学校2023年5月度(実施報告)

2023年5月21日(日)9:30~11:30 天気:晴れ テーマ:春のビオトープ 参加者:8家族... -

田んぼの学校2023年4月度(実施報告)

2023年4月16日(日)9:30~11:30 天気:晴れ テーマ:春のあぜみち 参加者:5家族 1... -

田んぼの学校2023年3月度(実施報告)

2023年3月19日(日)9:30~11:30 天気:晴れ テーマ:早春のビオトープ 参加者:8家... -

田んぼの学校2023年2月度(実施報告)

2023年2月19日(日)9:30~10:30 天気:雨 テーマ:冬の田んぼ 参加者:10名、スタッ... -

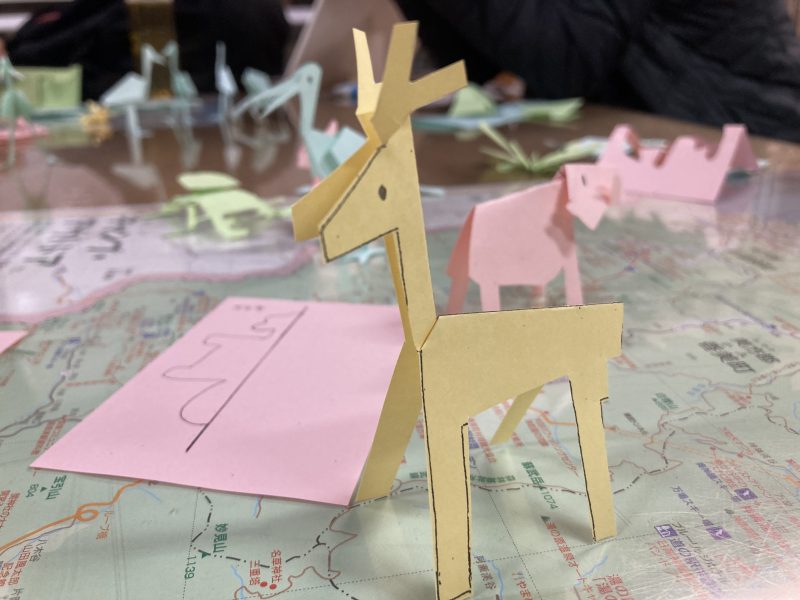

田んぼの学校2023年1月度(実施報告)

2023年1月15日(日)9:30~11:30 天気:雨 テーマ:切り紙工作 参加者:9名、スタッ... -

田んぼの学校2022年12月度(実施報告)

2022年12月18日(日)9:30~11:30 天気:雪 テーマ:里山探検・クラフト 参加者:2組... -

田んぼの学校2022年11月度(実施報告)

2022年11月20日(日)9:30~11:30 天気:くもり テーマ:里山探検 参加者:13名、ス...