コウノトリってどんな鳥?

コウノトリ

コウノトリ目 コウノトリ科

英名:Oriental White Stork

学名:Ciconia boyciana

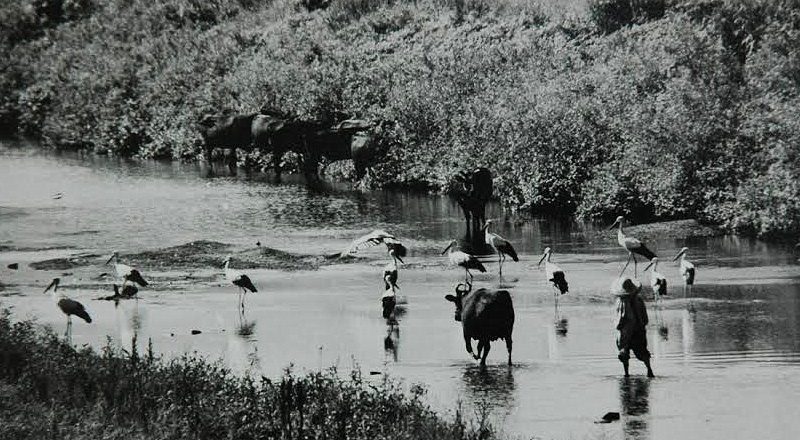

体長1.1メートル、体重4.5kg~5.5kg、両翼を広げると2mにもなる大型の鳥で、水田や湿地、河川などを好む水辺の鳥です。

日本では、乱獲や農薬などの影響で1971年に野生から姿を消しました。その後繁殖事業が進められ、2005年に豊岡市で試験放鳥が開始されました。野外での繁殖も順調に進み、2025年現在は、国内で約500羽の野生個体が生息しています。

野生絶滅と野生復帰についてはこちら

コウノトリQ&A

野生絶滅と野生復帰

主に繁殖地のロシアと越冬地の中国などを行き来する渡り鳥です。かつては日本も越冬地のひとつでしたが、弥生時代以降の水田の広がりとともに留鳥化したと考えられています。江戸時代(1868年以前)までは本州や四国、九州など全国的に生息していました。しかし、明治時代の乱獲、大戦中の営巣木の伐採、戦後の有毒な農薬使用などの要因が重なり、日本の野生個体数は急激に減少していきました。

絶滅の要因

- ・乱獲

-

明治(1868年)以降、多くのコウノトリが乱獲されました。一部の地域では、「稲を踏み荒らす害鳥」という認識で銃による駆除も行われていました。

- ・伐採

-

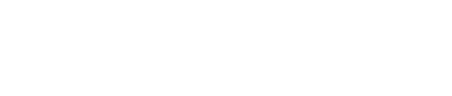

第二次世界大戦中に、松の木が大量に伐採され(油を取るため)、コウノトリの繁殖場所が失われていきました。

- ・農薬

-

有機水銀を含む強い農薬の使用により、カエルや魚などが減少し、十分なエサを得られなくなりました。また、コウノトリ自身も水銀中毒により繁殖能力を失っていきました。

豊岡とコウノトリ

豊岡盆地には適した自然環境と、コウ ノトリを大切に扱う文化があったため、国内最後の生息地として残りました。

1956年には国の特別天然記念物に指定され、市民と行政とが一体となって本格的な保護活動を行いました。

しかし、個体数の減少をくい止めることはできず、1965年には残った野生個体を捕獲し、人工飼育を開始しました。このとき野外の個体数は、既に12羽にまで減っていました。

人工飼育下で残った個体も、老齢化と近親交配による遺伝子の劣化、体内の残留農薬などにより、繁殖が成功することはありませんでした。

1971年に、最後の野生個体が保護され、日本の空からコウノトリが姿を消しました。

1985年には、友好関係にあった旧ソ連(ロシア)のハバロフスク市から、6羽の若いコウノトリを譲り受けました。この中から2組がペアをつくり、1989年にようやく人工繁殖に成功しました。それ以後、毎年順調に繁殖が続き、2002年にはコウノトリの郷公園での飼育個体数が100羽を超えました。

2005年9月24日、コウノトリ野生復帰計画の最初の5羽が豊岡で野外放鳥されました。その後、野外コウノトリの自然繁殖は順調に進み、初放鳥から20年経った2025年には、500羽を超える野外コウノトリが全国を自由に飛んでいます。繁殖地も九州から関東にかけ、全国に広がりつつあります。

※コウノトリについての詳しい情報は、

兵庫県立コウノトリの郷公園のホームページをご覧ください

人工巣塔で子育て

野生復帰後の野生コウノトリは、餌場近くの人工巣塔や電柱の上で繁殖をしています。コウノトリは基本的には一夫一妻制であり、ほとんどのペアが一生添い遂げます。子育ても夫婦で協力して行います。

1~2月頃:巣作り

巣の補修作業が始まります。直径1.5mほどの巣の外側には木の枝が使われ、卵やヒナが暮らす内側には枯れ草などが敷かれています。

3~4月頃:抱卵

3~4個の卵を1日おきに産みます。すべての卵を産み終えた後、夫婦が交代で1か月間卵を温めます。

5~7月頃:子育て

孵化直後のヒナは羽毛も十分には生えていないため、親鳥が抱いて温めます。2週間ほどたつと白い羽毛に加え、黒い風切り羽も生え始めます。

孵化後1か月がたつと、体もかなり大きくなります。この時期のヒナは1日につき1kgのエサを食べます。親鳥は飲み込んで集めたエサを巣で吐き出し、ヒナに与えます。

孵化後2か月がたつと、ヒナは巣立ちを迎えます。巣立ち直前には巣の上でジャンプして飛ぶ練習をします。巣立った後もしばらくは親鳥と共に行動し、夏が終わるころには親離れをします。

巣立った後も、しばらくは親からエサをもらいます