▼活動レポート– category –

-

コウノトリ自然観察会6月度(実施報告)

テーマ:巣立ち前のコウノトリと野山の鳥日時:2017年6月11日(日)13:00〜16:00天... -

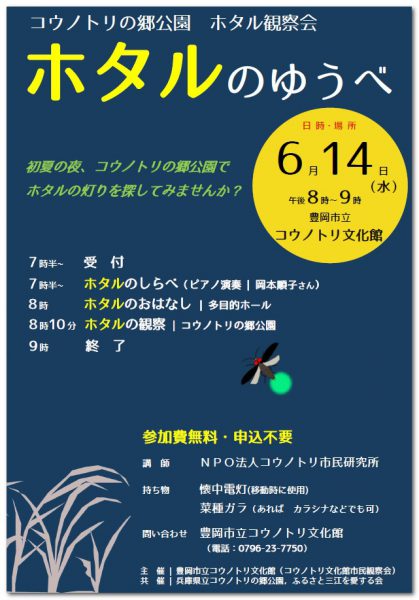

2017ホタル観察会

2017ホタル観察会チラシはこちらからダウンロードできます -

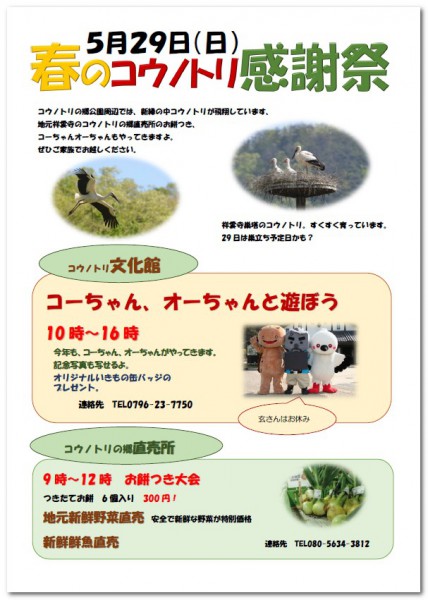

「2017春のコウノトリ感謝祭」開催のお知らせ

2017春の感謝祭のチラシはこちらからダウンロードできます -

コウノトリ自然観察会5月度(実施報告)

テーマ:コウノトリの雛と夏鳥 日時:2017年5月14日(日)13:00〜15:40天気:晴れ... -

サウンドストークコンサート2017(実施報告)

日時:2017年5月7日(日)13:00~14:30場所:県立コウノトリの郷公園ピクニック広... -

土曜チャレンジ「ふれあい三江っ子体験活動」講師

土曜チャレンジ「ふれあい三江っ子体験活動」 三江で遊ぼう、地域探検、地域体験。... -

春の植物観察会

日時:2017年4月29日(土)13:00~15:20参加者:13名 スタッフ2名講師:菅村 ... -

コウノトリ自然観察会4月度(実施報告)

テーマ:コウノトリの抱卵と春の草 日時:2017年4月9日(日)13:00〜15:00天気:... -

コウノトリ自然観察会2017実施案内

コウノトリ自然観察会2017 ... -

コウノトリ野鳥観察会3月度(実施報告)

テーマ:北に帰る鳥を見送ろう日時:2017年3月5日(日)13:00〜16:00 天気:くも...